以笔“挖掘”日常生活,共同探讨希尼的诗歌与人生

谢默斯-希尼被誉为叶芝之后最紧张的爱尔兰墨客。他的诗句简练、天然,淳朴与绮粲相映,还富于对祖辈传统的探寻,对爱尔兰古老土地的追忆……

日前,杨浦区藏书楼全平易近浏览品牌“Young书房”下设子项目“欧洲之窗”推出对谈运动,约请中山年夜学外国语学院英语系传授朱玉、南京年夜学环球人文研讨院长聘传授戴自在以及编纂程卫平开启对话,环抱“天然、故土与日常”睁开了一场有关希尼诗歌的艺术讨论。

发言中提到的第一首诗名为《发掘》,是希尼第一部诗集中的第一篇,带有某种宣言性子。“在我的食指与拇指之间/短粗的笔卧着/我将用它发掘。”出身于农耕家庭的希尼,自小面临的都是屯子的质朴与纯洁,朱玉将这一点视为希尼可以或许成为墨客的启事之一。

戴自在先生以为希尼诗歌越今后期越走向当代主义,以象征等方式来表达本身的思惟,《一个博物学家之死》就用实际主义伎俩写出了屯子生涯的真相,但其早期诗歌中常常能看到诸如谷仓里的老鼠这类邻近的日常事物。

朱玉先生对此表现附和,她也以为希尼的早期作品最靠近生涯,好比在《发掘》这首诗中,墨客用细腻的笔触,写父亲和祖父发掘土豆、泥炭,还会用感性的语言描述土豆发霉的味道。希尼固然没有像父辈一样,手拿铁锹在地里劳作,然则他用笔耕作,在日常中发掘、发声,书写本身与爱尔兰土地的接洽。

在谈及希尼的诗歌时,无可避免地会谈到爱尔兰的政治汗青,还有创作者的身份认同。对此,三位高朋的概念同等,以为希尼的身份认同超出了平易近族宗派和争斗决裂。戴自在解析了《横祸》《人链》两首诗,她信任这些作品暗藏着希尼对社会政治冲突的答复,希尼的终极选择是站在泛爱的态度上。

朱玉先生也提到,希尼本人实在是直白、率真的,与他诗歌中的抑制、低调恰好相反。程卫平引用了诗句“The end of art is peace”,他懂得的希尼是在艺术中探求身份认同的墨客,希尼真正认同的实在是爱尔兰的传统和文化。

整场对谈中,三位高朋从希尼的小我阅历谈到希尼诗集出书的历程,又从希尼的诗歌评论谈到他的创作改变,涉及身份认同、诗歌功效、语言表达等多个角度。台上的概念交流与读诗分享让台下读者们开端从新审视起日常的平常事物,在希尼的诗歌中探求更多美与性命力。

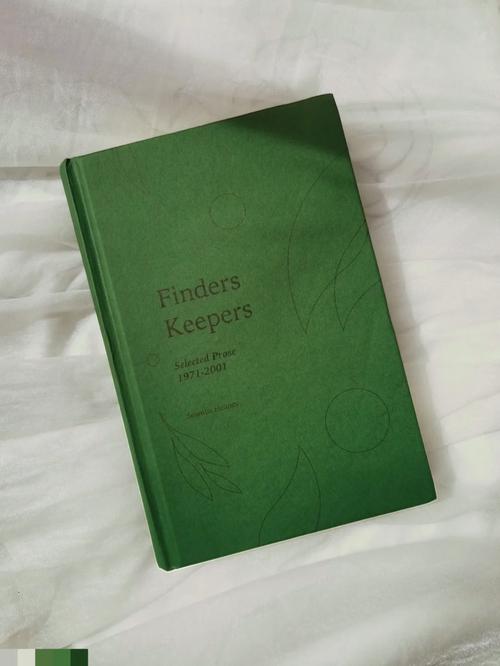

记者相识到,本次运动由杨浦区藏书楼与广西师范年夜学出书社结合主理,为读者保举文学纪念碑书系中的五卷本希尼诗集,从早期淳朴的天然意象,到后期融入哲思的诗篇,品读墨客在诸多诗歌情势下的终生尽力。将来,“欧洲之窗”还会推出更多诗歌赏析讲座,在韵律韵脚中观赏西方诗歌美学。

笔墨/图片:汤顺佳

编纂:李玲

通信员:张燕

*转载请注明来自上海杨浦官方微信