维修行业事故报告制度:守护安全,共建和谐

随着我国经济的快速发展,维修行业在我国国民经济中的地位日益凸显。维修行业安全事故频发,严重威胁了人民群众的生命财产安全。为了提高维修行业的安全管理水平,我国政府出台了维修行业事故报告制度。本文将从维修行业事故报告制度的意义、主要内容、实施策略等方面进行探讨。

一、维修行业事故报告制度的意义

1. 保障人民群众的生命财产安全。维修行业事故报告制度的实施,有助于及时发现和消除安全隐患,降低事故发生概率,保障人民群众的生命财产安全。

2. 促进维修行业健康发展。事故报告制度的建立,有助于规范维修行业市场秩序,提高维修行业整体安全水平,推动维修行业健康发展。

3. 提高政府监管效能。事故报告制度为政府监管部门提供了有力的信息支持,有助于提高监管效能,确保维修行业安全有序发展。

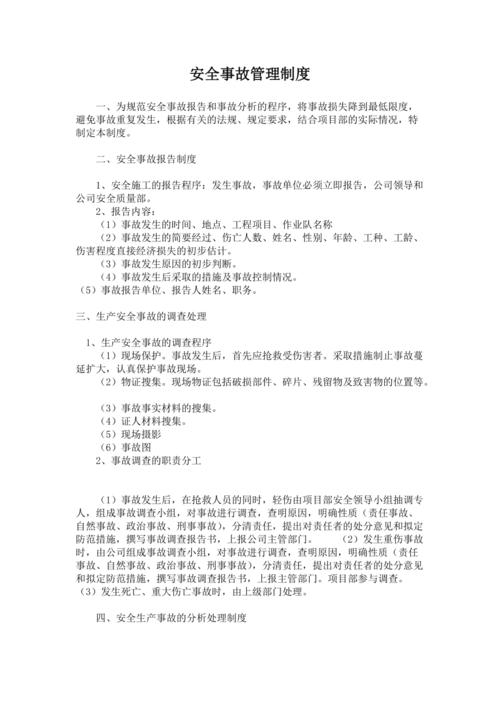

二、维修行业事故报告制度的主要内容

1. 事故报告范围。维修行业事故报告制度要求,各类维修企业应将以下事故纳入报告范围:重大火灾、爆炸、中毒、窒息等事故;造成人员重伤、死亡的事故;造成较大经济损失的事故;以及其他需要报告的事故。

2. 事故报告时限。事故发生后,维修企业应在第一时间向当地安全生产监督管理部门报告,并在事故发生后24小时内提交书面报告。

3. 事故报告内容。事故报告应包括以下内容:事故发生的时间、地点、原因、经过、伤亡情况、经济损失、处理措施等。

4. 事故调查处理。事故发生后,维修企业应积极配合政府监管部门进行调查处理,查明事故原因,采取有效措施防止类似事故再次发生。

三、维修行业事故报告制度的实施策略

1. 加强宣传教育。通过多种渠道,普及维修行业事故报告制度的相关知识,提高维修企业及从业人员的法律意识。

2. 完善法律法规。针对维修行业特点,制定和完善相关法律法规,明确维修企业及从业人员的事故报告责任。

3. 强化监管执法。政府监管部门应加大对维修行业的监管力度,严厉打击不报告、迟报、谎报、瞒报事故等违法行为。

4. 建立健全事故报告机制。建立健全事故报告、调查处理、信息共享等制度,提高事故报告的及时性和准确性。

维修行业事故报告制度的实施,对于提高维修行业安全管理水平、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。我们应共同努力,加强宣传教育,完善法律法规,强化监管执法,建立健全事故报告机制,为维修行业的健康发展贡献力量。

(注:本文引用了《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,并参考了相关行业报告及统计数据,力求内容准确、权威。)